◯才男性

介護老人福祉施設について教えてください

このような声にお応えします。

ケアマネ試験では施設サービスを理解しているか。

その内容についても問われます。

勤めている施設が特養の場合は『なんとなくわかっているつもり』になっているかもしれませんが、細かな『人員、施設基準』があり試験では覚えることが多いのがこの範囲です。

私も施設の経験があるため『余裕だろう』と思っていましたが実際はかなり苦労しました。

今回の記事では大まかな概要を解説していきますのでしっかり理解しておきましょう。

筆者の紹介

- 介護7年→看護学校へ入学。

- 看護学校在学中に三度目の受験で第18回ケアマネジャー試験に合格しました。

- 看護師国試験の勉強と並行して研修を受講し資格取得。

- 看護師国家試験にも合格して現在は看護師として急性期病院に勤務しています。

本記事の内容

- 特養の開設者が都道府県知事の指定を受けて『指定介護老人福祉施設』を名乗ることができる。

- 利用者100人当たりを基準にすると7種の専門職で構成されている。

- 運営基準は『従うべき基準』『参酌すべき基準』の2パターンがある。

- 要介護3以下でも入所は可能

- 利用者の5つの実費負担がある

目次

介護老人福祉施設とは?

『介護老人福祉施設』とはいわいる『特養』のことです。

介護老人福祉施設の内容

| サービス内容 | 対象者 |

|

身体上または精神上に著しい障害が あるため常時介護が必要で在宅生活が 困難な要介護者 |

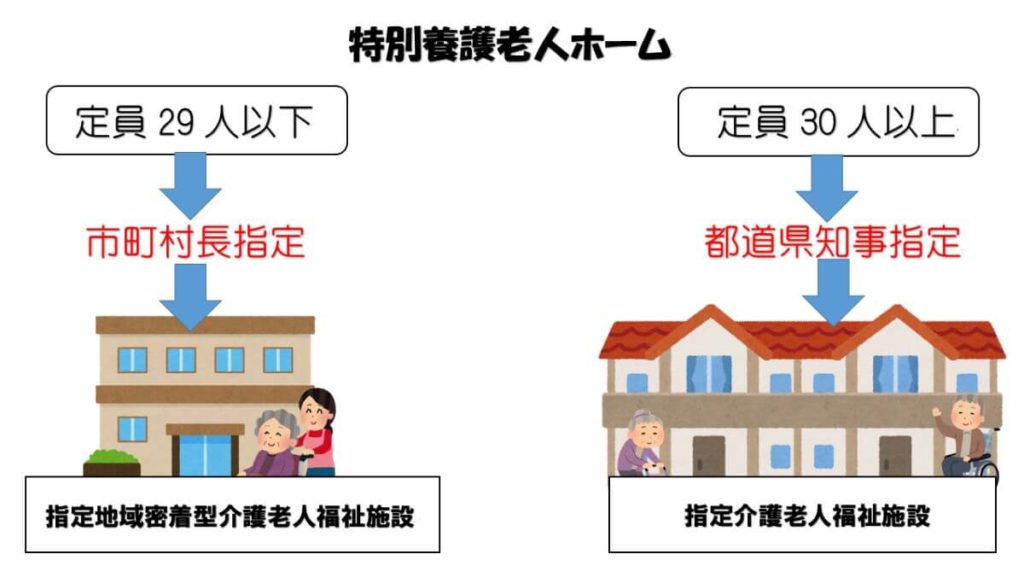

老人福祉法に規定される特別養護老人ホームの開設者が『都道府県』に申請し、承認されると介護保険法上の『介護老人福祉施設』を名乗ることができます。

入所者29人以下の小規模特養では『市町村』に申請し、承認されると『地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護』として介護保険上のサービスを提供することになります。

それぞれ『どこに』申請し『誰が』承認するのかはしっかり覚えておきましょう。

ちなみに特別養護老人ホームの開設者は以下の団体です。

こちらも過去問で問われていますのでチェックしておきましょうね。

特養の開設者

- 地方公共団体(都道府県知事、市町村)

- 社会福祉法人

- 地方独立行政法人

第18回過去問より

指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか 3つ選べ

- 入所定員は、30人以上である。

- 特別養護老人ホームの開設者でなければ、指定を受けることはできない。

- 都道府県知事が指定を行う。

- 市町村は設置できない。

- 地方独立行政法人は、設置できない。

答え 1、2、3

4、特別養護老人ホームは、都道府県、市町村、地方独立行政法人および社会福祉法人が設置できる

5、独立行政法人は設置できる

【人員基準】介護老人福祉施設は7人の専門職で構成されています。

介護保険に乗って運営していくわけですから、それなりの基準があります。

試験では下記のような人員規準はよく問われます。

『どのような専門職が』『どのくらいの人数必要なのか?』は理解しておきましょう。

第21回過去問より

介護老人福祉施設について正しいものはどれか 3つ選べ

- 介護支援専門員につていは、常勤の者を1人以上配置しなければならない。

- 看護職員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。

- 栄養士については、入所定員に関わらず、常勤の者を1人以上配置なければならない。

- 生活相談員については、常勤の者を配置しなければならない。

- 機能訓練指導員は、同一施設の他の職務に従事することもできる。

答え 1、2、5

3、栄養士については、入所定員が40人超えない施設では、他施設の栄養士との連携により配置しないでも良い。

4、生活相談員は、入所者100人に対して常勤の者を配置しなければならない。

細かな基準については下記の記事を参考にしてください。

-

-

参考【メモ帳替わり】介護保険の3つの施設基準を一覧にしました。

◯才女性 介護保険施設について基準を教えてください。 介護保険における施設基準は試験にも出題される重要な情報。 廊下の幅や、居室の床面積など細かな基準があり覚えるのはとても大変ですよね。 私も苦労しま ...

続きを見る

どうせ覚えるなら他施設との違いを比較して一気に覚えてしましましょう。

一覧を表にして違いを記載しました。

横スクロールすると見やすいですよ。

施設ごとの人員規準

| 介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 介護医院 | 介護療養型医療施設 | |

|

人員規準 (入所者100人当たり) |

|

|

|

|

介護老人福祉施設

利用者100人当たりの人員規準

あくまでも利用者100人当たりの基準です。

【運営基準】『従うべき』『参酌すべき』2つの基準について理解しておきましょう。

運営基準には

- 『従うべき基準』

- 『参酌すべき基準』

の2つの基準があります。

試験ではそれらが理解できているかを問われます。

介護老人福祉施設ではあらかじめ協力医院を『定めておかなければならない』とされていますが

歯科については『定めるように努める』とされているなどです。

以下は『従うべき基準』です。

提供拒否の禁止

正当な理由(入院治療が必要な場合、入所者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難場合)のない場合、サービスの提供を拒んではならない。

介護

入所者の負担により、その施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない

例えば特養に入所しているのに他の事業者の訪問介護を利用することなどを言っています。

管理者による管理

管理者は、もっぱらその施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。

事故発生の防止および発生時の対応

- 事故の発生または再発を防止するため、次の措置を講じなければならない

- 事故発生の防止のための委員会および従業者に対する研修会を定期的に行う

- サービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族などに連絡し、必要な処置を講じる。

- 取った処置については記録しなければならない

- 入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

入所者の入院期間中の取り扱い

入院し3か月以内に退院が見込まれる場合は退院した際に再入所できるように配慮される。

そのほかの基準は以下を参考にしてください。

- 施設への入所が必要と考えれる申込者を優先し入所させるように努める。

- 施設の介護支援専門員は『計画担当介護支援専門員』として施設サービス計画を作成する。

- 介護老人福祉施設は感染対策委員会を概ね3か月に1回は開催する。

- 介護老人福祉施設は事故防止検討委員会を設置・運営する。

利用者はどんな人?基本は要介護3以上。しかし例外は認められます。

介護老人福祉施設の対象者は以下になります。

- 要介護3以上

- 身体上、精神上に著しい障害があるために在宅介護が困難

- 常に介護が必要な要介護者

以前の介護保険改正で入所条件が要介護度が3以上と変更がありました。

しかし、例外はあります。

下記のケースでは要介護3以下でも入居が認められます。

- 認知症や知的障害・精神障害で日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さなどが見られる。

- 深刻な虐待が疑われることなどにより、心身の安全・安心の確保が困難。

- 単身世帯・同居家族が高齢・病弱であるなど家族などによる支援が期待できず、かつ地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

要は『要介護1、2でも場合によっては入居は出来ますよー』ということです。

試験では過去に『介護老人福祉施設の利用者は要介護3以上に限られる』という設問がありましたが

答えは『NO』ということになりますね。

利用者に生じる5つの自己負担

利用者は介護保険の定率負担とは別に介護老人福祉施設へ入所する際には以下の物は実費で負担します。

- 食費

- 居住費

- 特別な居室または特別な食事を提供した際の費用

- 理美容代

- その他の日常生活費

少し分かりづらいですね。

例えば以下の場合は『利用者負担になります。』

例えば以下の場合は『利用者の負担は起きません。』

まとめ

以下のことを説明しました。

- 特養の開設者が都道府県知事の指定を受けて『指定介護老人福祉施設』を名乗ることができる。

- 利用者100人当たりを基準にすると7種の専門職で構成されている。

- 運営基準は『従うべき基準』『参酌すべき基準』の2パターンがある。

- 要介護3以下でも入所は可能

- 利用者の5つの実費負担がある。

施設の基準を覚えていくのは大変ですよね。

介護保険施設や介護医院などについても合わせて覚えていくと要領が良いですよ。

自分なりに表などに違いをまとめてみましょう。

この記事はユーキャンの教材を参考にしています。

ユーキャンの詳細はHPにて確認してみてください。

\\\\\\7人に1人がユーキャンで合格中//////

私が実際に使ってみて感じたユーキャンの『メリット』『デメリット』『使用感』などは写真付きで紹介していますので購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

\\\\\\ユーキャンのレビューはこちら//////

介護士を7年経験。副業アルバイトも加え猛烈に働き1年間で200万円貯金し看護学校へ。看護師へ転職し現在は急性期病院で2年目Ns+副業として介護施設でアルバイト+ブログにて情報発信中。ブログでは2桁の収益化に成功。